Кризис среднего возраста

Не секрет, наверное, ни для кого, что у каждого человека бывают возрастные кризисы. Ну, например, кризис 3-х лет. Условно, его содержание сводится к двум простым словам – «я сам!». Тут ему – этому трехлетнему человеку – уже очень нужно уйти от той стадии зависимости, когда взрослые своими руками за него совершают любые действия: застегивают пуговицы, зашнуровывают ботинки… В 3 года человек мириться с таким положением вещей уже категорически не собирается и начинает отстаивать свое право «быть взрослым» и делать это все самому. Если у взрослых хватает терпения и времени, чтобы дождаться, пока он справится с этими непростыми задачами не очень послушными и ловкими пальчиками, кризис проходит достаточно безболезненно.

Кризис 6 лет, когда ребятенок становится вдруг каким-то «капризным». Тут уже сложнее: он начинает что-то заявлять о себе и даже о других. У него формируются какие-то мнения, чаще всего уже критические и отличающиеся от мнения родителей, но высказать их внятно пока не получается, а просто нарастает какое-то недовольство «бестолковостью» взрослых. Это примерно в 5-6 лет он еще способен обменять у соседского мальчишки выигрышный лотерейный билет (холодильник!) на ёжика. «Я подумал, что холодильник у нас уже есть, а ёжика еще нет»… Но взрослые его логику почему-то не понимают и всё время стремятся её «поправить». Ну, как тут не раздражаться?

Подростковый кризис – 12-14 лет… Сложная штука,.. очень сложная и очень острая, причём для всех. Такие сложные проблемы даже затрагивать в этой статейке не стану – просто отдельная и очень большая тема.

Ну, это такие «общепринятые» кризисы, миновать которые практически никому не удавалось. Это норма жизни, это этапы взросления личности, обозначающие выход на новую ступень развития. Если у взрослых опять же хватает понимания и любви к своему чаду, если они способны вспомнить свой собственный опыт в этом возрасте, то каких-то «ужасных» проблем с этим не возникает.

Помимо этих «общепринятых» возрастных в нашей жизни встречается и ещё много-много всяких кризисов. Обычно это связано с особенностями личности и с какой-нибудь ситуацией, а чаще – с повторяющимися ситуациями. Но в любом случае, кризис – показатель такой «революционной ситуации», когда мириться с прежним положением дел нет уже никакой возможности. Человек «перерос» свою прежнюю роль и больше он в неё «не вмещается». Нужен выход!

Однако в этой статейке хотелось бы поговорить о другом, а именно о таком явлении, которое принято называть «кризисом среднего возраста» или «кризисом середины жизни». Любопытная штука все-таки.

У этого кризиса нет чёткого возрастного рубежа,.. да и проявления достаточно «размытые». Каждый человек этот этап своего развития переживает как-то по-своему – от легкой грусти или депрессии до откровенного отказа принимать навязываемые ему ценности, вплоть до ухода в «отшельничество» в той или иной форме. Но это на уровне «видимых» проявлений. Что же это за этап такой – этот кризис, и показателем чего, какой новой ступени развития он является?

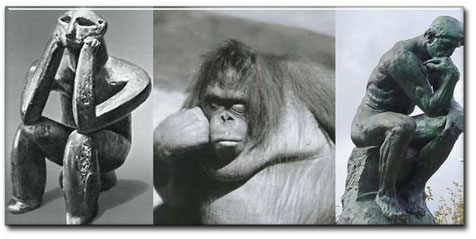

Все мы как социальные существа и как индивидуумы находимся одновременно в двух разных «ипостасях». Все мы воспитаны обществом по его стандартам и канонам («я такой же как все»), но собственная индивидуальность для любого человека более дорога и значима («я особенный! я такой только один»), чем любые навязанные ему представления о том, каким он должен быть и для чего. Он может быть вполне лоялен к этим требованиям (тем более, если они не противоречат его собственным ценностям – быть успешным, состоятельным, обеспеченным и т.д. и т.п.), а может в какой-то момент и «взбунтоваться».

Это всё, конечно, хорошо и правильно, на это все мы и работаем добрую половину жизни. А потом вдруг выясняется, что этого как-то… маловато. Причём, логически это «маловато» почему-то никак объяснить не удаётся. Звучит такая проблема примерно так: «Вот у меня это всё есть. И что?! Я могу себе позволить и еще много чего. Но зачем?! Да, я добился успеха. И что теперь?!» Так почему же так получается?

Не знаю, я не эксперт в чужих жизнях, просто в последние годы мне стало казаться, что мы по жизни многократно переходим из одной «ипостаси» в другую и наоборот. В первой половине жизни нам значительно легче (да и проще приходится: так уж оно устроено) выполнять некоторую социальную программу – добиться определённого успеха в карьере, создать семью, вырастить детей... А как же без этого? И, добившись этого всего, человек с гордостью может заявить кому угодно (и даже себе): «Я президент банка, отец двух прекрасных детей, владелец недвижимости за рубежом,.. …»

Успешен? Да конечно же! По всем социальным стандартам! Чему это способствует? Много чему, но уж обязательно в этом присутствует его самоидентификация как социальной единицы.

Так всё отлично, казалось бы – живи и радуйся! Чего ему еще не хватает-то? Откуда такой странный вопрос – «и что?»

А ему ещё чего-то надо? А уж на вопрос «и зачем это всё?» и вовсе возникает недоумение. Вроде бы совершенно очевидно всем и каждому, что жить хорошо – это очень хорошо. И что «лучше быть богатым и здоровым, чем даже бедным и больным». «Да ему сотни тысяч людей завидуют и мечтают поменяться с ним местами, а он тут!..»

А что ещё может предложить социум? Разве у него есть другие ценности? Ну, так… по большому счёту?

А все эти задачи, которые каждый решает так или иначе и которые по сути являются для него вызовом (который он принял и в котором стал победителем), оказываются какими-то такими – «внешними», хотя и требуют от человека очень больших внутренних усилий. Впрочем, успех в любой этой области помогает человеку «объективно» оценить собственные способности и возможности (по сравнению с другими). Если он оказывается доволен полученным результатом, повышается и его самооценка и самоидентификация позволяет выйти на другой, более высокий уровень.

«А не стать ли мне министром легкой, лёёёгенькой промышленности?» («Служебный роман»).

И что дальше? Новые социальные достижения? Ну, разумеется, министр даже самой «лёгенькой промышленности» – это в социальной иерархии любого общества совсем не то, что консьержка в подъезде. Этим можно гордиться – жизнь прожита была не зря! По крайней мере, в том случае, когда подступает тоска и ощущение бессмысленности всей этой суеты, можно всегда об этом вспомнить и снова возгордиться. Думаю, оно должно как-то помочь. Да только можно ли обмануть эту «свою» тоску и недоумение? Обмануть себя? Скорее всего, убежать от неё можно… на какое-то время,.. а потом ведь она опять вернется.

Так вот, почему же этот смысловой кризис «и что? и зачем это всё?» настигает человека, когда, казалось бы, всё в порядке?

А дело в том, что новые достижения повлекут за собой тот же результат и приведут к тому же эффекту. И он это уже прекрасно понимает. Да, есть удовлетворение, а чего-то не хватает, чего-то очень-очень важного. Новые дорогие и престижные вещи если и радуют, то этот период становится всё короче. И физических возможностей становится всё меньше. В итоге всё это начинает выглядеть так, что все затраченные усилия, по сути, не оправдали полученный результат. И если раньше ещё можно было стремиться к новым достижениям, ожидая, что уж они-то наверняка принесут радость, удовлетворение и гордость за себя, то теперь он начинает осознавать, что все эти надежды были иллюзорными. И, скорее всего, в этих надеждах была изначально заложена какая-то смысловая ошибка. Но ни у кого из нас нет возможности взять для себя тайм-аут, остановить свою жизнь на какой-то период времени, всё переосмыслить, а потом снова запустить этот процесс. Вот и приходится на «внешнем» уровне продолжать делать то, к чему давно привык, во что давным-давно втянулся. Хотя в глубине души уже давно стало ясно, что всё это пустая суета, основанная на иллюзорных (чужих) представлениях и не ведущая к счастью и благодати. Видимо, не тут где-то «собака зарыта». Но чтобы понять, что не там искал (счастье и благодать), приходится сначала всего добиваться. И весьма немалой ценой.

Впрочем, если человек имеет в душе и в характере некоторую авантюрность, он может в порыве протеста взять и сломать что-то из привычных стереотипов. Или просто уйдет в какую-нибудь «протестную» форму поведения (в зависимости от индивидуальных предпочтений: алкоголь, азартные игры,.. а теперь ещё есть возможность уйти и в виртуальный мир – тоже зависимость). Лишь бы что-то изменить в такой невыносимой уже ситуации. Часто даже разводы в такой период служат этой же цели. Ах да, забыла! Есть еще возможность уйти в болезнь. Собственно, почему бы пару недель и не поваляться с обострением какой-нибудь любимой болячки? Правда тут уже может начать душить тревога – «Вот, пока я тут болею, они там без меня чего-нибудь ещё ТАКОГО натворят!»

И не понимают его окружающие, разве что спишут все эти проявления на испортившийся характер. Возможно, поймут только те, кому самому уже довелось пережить что-то подобное и осмыслить этот этап, и даже помогут найти какой-то выход. Они даже готовы посочувствовать, что-то посоветовать и попытаться помочь или хотя бы подсказать, что ему надо делать в такой ситуации. Только поможет ли ему-то чужой опыт? Впрочем, кто знает?

Так чего ищем-то? Чего потеряли?

Угу, смысл. Этот кризис, как и любой другой, думаю, служит всё той же цели – понять, кто я, какой я и на что ещё способен. Ведь «внутри» никто не ощущает себя элементом биомассы планеты. «Мы все глядим в наполеоны». Но глядеть-то глядим, а толку? Где его искать, а самое главное – что искать? «Пойди туда – не знаю куда, найди то – не знаю что.»

Нет таких учителей, которые на этом этапе роста уже могли бы подсказать, чего ему ещё надо сделать, чтобы обрести хоть какой-то смысл. Потому что, по большому счёту, ни один мудрец не знает, в чём смысл именно вашей жизни. Искать приходится самому без учебников, без готовых алгоритмов. Вот уж где задачка-то, у которой не только нет ответа в конце учебника, но она даже никем и не сформулирована, и вопрос не задан.

Я уже писала здесь, что у этого кризиса «середины жизни» (или «среднего возраста») нет чёткой границы или конкретного определения. Дело в том, что эти переживания могут быть знакомы человеку по жизни, практически, в любом сознательном возрасте. Просто «конденсируются» они и становятся таким «разъедающим концентратом» примерно тогда, когда основные насущные задачи уже решены, когда у человека уже нет проблемы, как обеспечить себя и свою семью хлебом насущным, когда становится понятно, что время человеческой жизни отмерено, но есть ещё кое-что, о чём не было возможности подумать раньше. А вот без понимания этого «чего-то» жизнь представляется и бессмысленной, и какой-то пустой.

До поры, до времени это ощущение можно игнорировать, можно отвлекаться, придумывая себе какие-то более интересные занятия. Проблема только в том, что себя обмануть невозможно. Кого угодно, но не себя. Вот и ломают построенное прежде от тоски и безысходности, не понимая и возмущаясь в душе тем, что добился всего, чего мог, а радости и счастья это все так и не принесло. Вот он – этот внутренний конфликт – «я жил по вашим правилам, я добился успеха, а теперь чувствую себя обманутым и разочарованным». И ещё непонятно, к кому претензии-то – к другим или к себе. К обществу, которое живет по этим двойным стандартам?

А если бы вы не поверили с самого начала, что предложенные ценности для вас что-то значат, если бы вы не приняли тот способ существования, который считается нормой жизни, вы бы были кем-то другим? Если бы общество не обманывало вас со своими двойными стандартами, вы бы выбрали себе другую жизнь? Вы бы позволили чему-то бесценному в вашей душе проявиться и развернуться? И тогда стали бы не таким, как все, но зато счастливым?

А может быть, вам просто уже пора выходить на новый уровень? Может быть это не разрушительный конфликт в вашей душе, а просто что-то новое, чего вы ещё в себе не знаете, уже само просится наружу? Так ли уж здесь все драматично?

*

Выдающимся человеком хорошо быть после смерти. Оно тогда намного безопаснее и приятнее. При жизни таких людей, как правило, мало кто понимает и принимает. А при жизни лучше играть в общепринятые социальные игры. «Я – банкир!» – это звучит. А «я – Вася Иванов» – это звучит как-то сомнительно: не очень понятно, про что это. Если бы Лао-Цзы сказал при жизни: «Я – Лао-Цзы», вряд ли современники поняли бы, что он имел в виду. Не любит общество и не признает (до поры) своих выдающихся детей, неудобны они для него. Вот он, думаю, смысл этого внутреннего конфликта. Это когда у вас ещё есть выбор, причём, ещё при этой жизни.

Пушкин не мог не писать стихов, Ван-Гог не мог не писать картин, Сократ не мог не быть философом: у них не было выбора. Они были выдающимися людьми – гениями, но настолько «неудобными» для своего общества, что за свои «особенности» (невозможность быть такими, «как все») им пришлось расплатиться с ним достаточно дорого, фактически, ценой своей жизни.

Поэт, художник, философ – это не работа, это образ жизни, это форма (и содержание!) их существования, это невозможность существовать как-то иначе. Но за свою «инаковость» приходится платить очень дорого. Похоже, что это после смерти оно воспринимается как дар Божий,.. а при жизни больше похоже на проклятье.

Не потому ли удобнее всё-таки жить «как все», а потом негодовать по поводу «неоправдавшихся ожиданий»?

Пока писала, размышления вывели меня на такой вопрос – а не сводится ли смысл «кризиса среднего возраста» как раз к индивидуальной проблеме человека «зачем я здесь»? Чего я могу пропустить или не успеть в этой жизни? Без чего она окажется реально бессмысленной и бесполезной суетой? Не есть ли это вынужденное обращение к той самой сокровенной части своей сущности… (индивидуальности, души, Божественного проекта), без понимания которой, ваша жизнь на самом деле будет ограничена лишь выполнением социальной программы? Не есть ли такой кризис – подсказка вам, что пора услышать эту часть, пора дать ей тоже пожить? Пока ещё есть такая возможность. Может быть, этот кризис, когда ещё непонятно, «что со мной происходит» , но уже понятно, «куда дело идет» – это не проклятье, а благо для вас?

И если уж и хочется сломать надоевшие стереотипы, то это, видимо, не зло, а призыв к новому этапу творчества,.. творчества собственной жизни.

© Елена Зарубина

Социальные сервисы:

Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1211874130.html

Адрес заметки: http://rustimes.com/blog/post_1211874130.html

- Ваш комментарий к статье:

- Правила комментирования:

- Все поля формы обязательны для заполнения.

- При этом Ваш e-mail не публикуется.

- Сообщение должно вместиться в 10 килобайт.

- Содержание комментариев, оставленных на опубликованные материалы, является мнением лиц, их написавших, и не обязано совпадать с мнением Администратора, никоим образом не ответственного за выводы и умозаключения, могущие возникнуть при прочтении комментариев, а также любые версии их истолкования.

- Не будут опубликованы комментарии:

- нарушающие положения законодательства РФ.

- содержащие оскорбления любого вида

(личного, религиозного, национального...); - включающие неуместные теме поста ссылки, в том числе спамовые;

- содержащие рекламу любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

- не относящиеся к теме статьи или к контексту обсуждения.

- Факт оформления Вами комментария является безоговорочным принятием этих условий.

Все заметки категории «Психология»